- C5Neurology

- NMOSD

- 疾患情報

- 診察の流れ

診察の流れ

検査

NMOSDの診断は、抗AQP4抗体の測定が重要です。さらに、NMOSDの主要臨床症候の把握、他疾患の可能性の除外が必要です。ここでは、NMOSDの診断に必要な検査について、多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023での記載を紹介します。

検査所見

”

1.中枢神経系炎症性脱髄疾患概要

C. 視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD)

- 検査所見

-

典型的な症候、経過を呈する患者の約80%で血清AQP4抗体が陽性となる。また、約20%に自己免疫疾患の合併を認め、さまざまな自己抗体が検出されることが多い。特に、シェーグレン症候群、慢性甲状腺炎、全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、重症筋無力症などが多い。急性期の脳脊髄液検査では細胞数増多(>50/μL)をしばしば認め、多形核白血球、特に好中球の増加がみられる。グリア線維性酸性蛋白(glial fibrillary acidic protein: GFAP)はMSと比較して著明に上昇することが多い。一方、OBの陽性率は10~20%と低く、IgGインデックスが上昇することも少ない。

視神経MRIでは、視神経全長の50%を超えるような長大なT2高信号病変、あるいはT1ガドリニウム造影病変が特徴的で、しばしば視交叉病変を認める。頭部MRIでは、T2/FLAIR高信号病変を第三脳室周囲、第四脳室周囲、中脳水道周囲、延髄背側(最後野)に認めることが多い。 脳梁にも病変を認めることがあるが、浮腫状で不均一な内部信号を示し、marble patternやarch bridge patternと呼ばれる形状を呈する。また、広範な浮腫性の大脳白質病変を認めることもあり、長径が3cmを超える腫瘤様病変を呈することも稀ではない。脊髄MRIでは、脊髄中央部を中心に3椎体以上連続する髄内T2高信号病変が特徴的である。慢性期には脊髄萎縮を伴う。

日本神経学会 監、「多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン」作成委員会

編:多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023、p.8、2023、医学書院.

[利益相反:本書籍の著者にアレクシオンファーマ合同会社より講演料、研究助成金を受領している者が含まれる。]

神経生理学的検査

MSやNMOSDなどで、臨床症候を呈さず、MRIなどの画像で異常が指摘できない現在の潜在変性病変や過去の症状の増悪の検出目的として、各種の神経生理学的検査が施行されます5)。

NMOSDにおいて特徴的な神経生理学的検査の所見について、多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023では下記のように記載されています。

”

Q5-12 中枢神経系炎症性脱髄疾患の神経生理学的検査はどのように行うか?

- 回答

-

- 視覚誘発電位(visual evoked potential: VEP)、聴覚脳幹反応(auditory brainstem response :ABR)、体性感覚誘発電位 (somatosensory evoked potenital :SEP)、運動誘発電位 (motorevoked potential : MEP) を施行する。

- 検査で異常を認める場合は臨床症候を呈していなくても病変が存在する可能性がある。

日本神経学会 監、「多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン」作成委員会 編:

多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023、p.241、2023、医学書院.

[利益相反:本書籍の著者にアレクシオンファーマ合同会社より講演料、研究助成金を受領している者が含まれる。]

5)日本神経学会 監修. 多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン2017. 医学書院, p94

その他の検査

NMOSDの診断や治療効果を評価する目的で眼科的検査が施行されます。

多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023では下記のように記載されています。

”

Q5-7 中枢神経系炎症性脱髄疾患患者の眼科的検査はどのように行うか?

- 回答

-

視力、対光反射、光干渉断層計 (optical coherence tomography : OCT)を含む眼底検査、相対的瞳孔求心路障害(relative afferent pupillary defect : RAPD)、限界フリッカ値(critical flicker frequency : CFF)の測定や視野検査を施行する。OCTは網膜神経節細胞や網膜神経線維の障害の評価のために必要である。視野検査で視神経疾患を疑う所見を認めた場合には、MRIをSTIR(short tau inversion recovery)または脂肪抑制T2強調画像の水平断、冠状断で施行する。 再発評価のためには造影 MRI が望ましい。

日本神経学会 監、「多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン」作成委員会 編:

多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023、p.222、2023、医学書院.

[利益相反:本書籍の著者にアレクシオンファーマ合同会社より講演料、研究助成金を受領している者が含まれる。]

診断

視神経脊髄炎の診断は、2006年にWingerchukらにより発表されたNMO診断基準が用いられてきました。この診断基準では、視神経炎、急性脊髄炎どちらも有する必要がありました6)。しかし、抗AQP4抗体陽性でも視神経炎もしくは急性脊髄炎いずれか一方のみを呈する症例、視神経炎や脊髄炎を呈しているにもかかわらず抗AQP4抗体陰性である症例が存在します。近年ではそのような症例を含めてNMOSDと呼ぶようになってきました。

6)Wingerchuk DM et al. Neurology 2006; 66: 1485-1489.

診断基準

NMOSDの診断について、多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023では下記のように記載されています。

”

2.診断基準の概説と中枢神経系炎症性脱髄疾患診断アルゴリズム

C. NMOSDの診断基準

- 概要

-

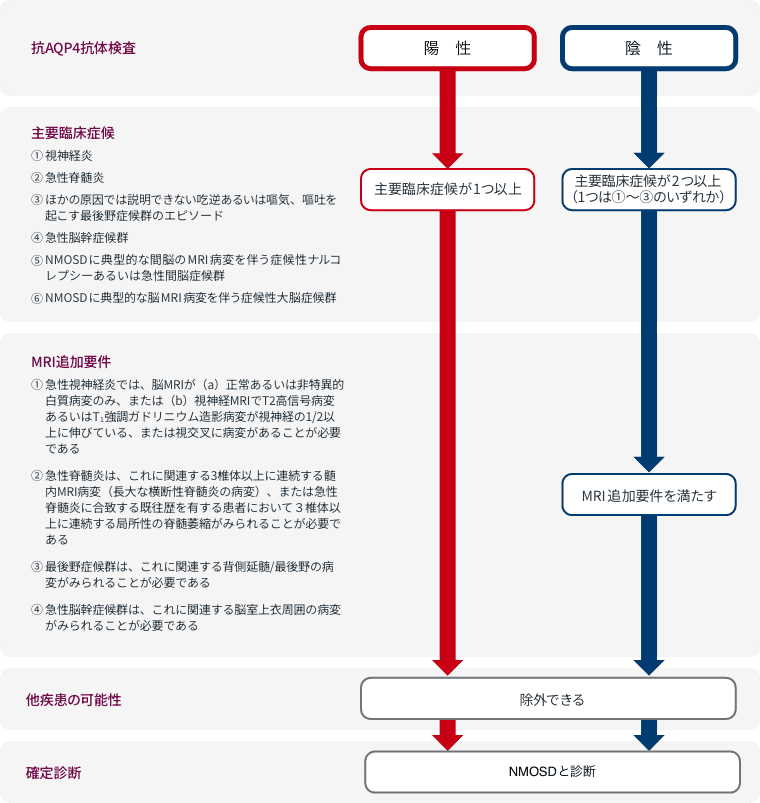

これまで2015年のWingerchukらによるInternational PanelのNMOSD国際診断基準が広く用いられてきた。本診断基準では、視神経炎および脊髄炎に加えて、延髄の最後野病変、脳幹病変、視床下部・間脳病変、特徴的な大脳病変などが存在する症例でAQP4抗体が陽性であればNMOSDと確定診断できる。日本においても、この診断基準に沿って2021年に厚生労働省の診断基準が策定されている。

AQP4抗体の測定は、ELISA法およびCBA法ともに主要検査機関を通じて依頼可能である。しかし、保険適用があるのはELISA法のみであり、国際診断基準および厚生労働省診断基準で推奨されているCBA法には保険適用がない。ELISA法はCBA法と比較して感度が10~20%低く、特異度も若干低い。そのため、ELISA法による偽陰性や偽陽性に注意を要する。また、抗体価は治療により低下するため、急性期治療前の検査が勧められる。

NMOSDの診断には他疾患の除外が必須であり、国際診断基準で示されているred flags(NMOSDとして非典型的な所見)を参考に、臨床症候、臨床経過、検査所見、画像所見などから総合的にNMOSDの診断を行うことが重要である。また、MOGADとの鑑別も重要である。

日本神経学会 監、「多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン」作成委員会 編:

多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023、p.26-27、2023、医学書院.

[利益相反:本書籍の著者にアレクシオンファーマ合同会社より講演料、研究助成金を受領している者が含まれる。]

International panelによるNMOSD診断基準は下記のとおりです。

International panelによるNMOSD診断基準(2015)

Wingerchuk DM et al. Neurology 2015; 85: 177-189より作成